„Guter Wein ist auch Berechnung“

Interview mit Lena Frenzke

Dr. Lena Frenzke entwickelt Marker zur Weinqualität neuer widerstandsfähiger Sorten – und möchte so einen Beitrag für einen umweltverträglichen Weinbau leisten. Bildquelle: © Eyk Deutschmann

Wir brauchen neue Weinsorten, die mit Klimawandel und Krankheiten besser zurechtkommen. Und die natürlich auch schmecken! Im Projekt SelWineQ analysiert Dr. Lena Frenzke riesige Datenmengen, um früh im Züchtungsprozess vorhersagen zu können, ob eine neue Rebe einen guten oder schlechten Wein produzieren wird.

Im Interview erläutert die Forscherin der TU Dresden, wie solche Vorhersagen funktionieren. Dabei verrät sie auch, wie ihre Arbeit sie dazu brachte in ein historisches Tagebuch einzutauchen.

Pflanzenforschung.de: Frau Frenzke, was macht einen guten Wein aus?

Lena Frenzke: Die Antwort auf diese Frage ist vielschichtig und hängt von persönlichen Vorlieben ab. Generell sollten Säure, Zucker und Aromen harmonisch zusammenspielen und den Wein zu einer runden Sache machen. Der erste Eindruck zählt: Der Geruch muss überzeugen, bevor man den ersten Schluck nimmt. Der muss dann neugierig machen auf den zweiten Schluck. Ich persönlich mag besonders fruchtige Weißweine.

Neue Weinsorten müssen auch schmecken. Verkostung gehört daher zur Weinforschung dazu. Das Bild „Qual der Wahl“ von Anna Kicherer zeigt das eindrücklich und landete in der Top 10 unseres Fotowettbewerbs. Link siehe Quellenangaben unten.

Bildquelle: © Anna Kicherer

Pflanzenforschung.de: Warum brauchen wir neue Weinsorten? Es gibt doch schon so viele Gute.

Lena Frenzke: Es gibt mehrere Gründe für die Züchtung neuer Rebsorten. Zum einen sind traditionelle Sorten oft anfälliger für Rebkrankheiten wie den Falschen und den Echten Mehltau. Neue widerstandsfähige Sorten können den Einsatz von Pestiziden um 50 bis 80 % reduzieren – ein wichtiger Beitrag für einen umweltverträglichen Weinbau! Ungefähr 40 solcher pilzwiderstandsfähigen Sorten – genannt PiWis – sind in Deutschland schon erhältlich. Bekannte PiWis sind beispielsweise Regent, Solaris und Cabernet Blanc.

Ein weiterer Grund ist das sich verändernde Klima. Hitzestress kann die Reben anfälliger für Krankheiten machen und starke Sonnenstrahlung verursacht bei den Beeren tatsächlich einen Sonnenbrand. Die steigenden Temperaturen verändern auch den Wachstumszyklus. Wie viele andere Pflanzen blüht Wein deshalb oft früher im Jahr. Dadurch steigt das Risiko für Schäden durch Spätfröste, wie es ja auch diesen April in weiten Teilen Deutschlands passiert ist. Außerdem reifen die Beeren früher, wodurch sich der typische Geschmack, insbesondere bei Weißwein, verändern kann.

Die Züchtung neuer Weinsorten ist also sehr komplex. Als langfristiges Ziel streben wir resistente Sorten an, die später reifen – und natürlich super schmecken.

Pflanzenforschung.de: Wie tragen Sie und das Projektteam von SelWineQ dazu bei?

Lena Frenzke: Das „Q“ steht für Qualität – und daran arbeiten wir in einem sehr großen Projektteam. Denn ein neuer Wein muss am Ende ja geschmacklich überzeugen.

Links: Unzählige Proben von Weinblättern warten auf ihre Analyse. Rechts: Lena Frenzke bereitet gerade DNA-Proben für die Qualitätskontrolle vor.

Bildquelle: © Lena Frenzke (links), Anja Kögler (rechts)

Die Vorarbeiten haben schon vor vielen Jahren begonnen, als die sehr unterschiedlichen Weinsorten „Calardis Musqué“ und „Villard Blanc“ am Julius Kühn-Institut in Siebeldingen gekreuzt wurden. Die Nachkommen dieser Kreuzung sind damit sehr vielfältig in ihren Eigenschaften.

Von rund 500 Nachkommen wurden über mehr als sieben Jahre verschiedenste Daten aufgenommen. Dabei sind Informationen über das Erbgut und den Phänotyp, also wie die Pflanze aussieht oder wie sie auf Krankheiten und verschiedene Wetterbedingungen reagiert. Natürlich spielen auch die Inhaltsstoffe der Moste und der fertigen Weine eine zentrale Rolle bei der Datenaufnahme und umfangreiche Verkostungen der „Testweine“ sind ein elementarer Teil des Projekts.

Wir schauen nun, welche Verbindungen es zwischen den Daten beziehungsweise den Eigenschaften gibt. So entwickeln wir Modelle, mit denen man schon früh im Züchtungsprozess vorhersagen kann, ob eine Rebe mal einen guten oder schlechten Wein hervorbringen wird.

Pflanzenforschung.de: Wie würde so eine Vorhersage in Zukunft aussehen?

Lena Frenzke: Man entnimmt vom Sämling eine kleine Blattprobe und untersucht bestimmte Abschnitte im Erbgut, die als Marker dienen. Diese Marker stehen in Verbindung mit der späteren Weinqualität. Durch die Analyse können die Pflanzen identifiziert werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit schlechte Weine hervorbringen würden. Man selektiert also negativ, indem man diese Pflanzen aussortiert.

Die markergestützte Selektion ist eine klassische Methode in der Züchtung. Die Marker stellen sozusagen eine Abkürzung auf dem Weg zu neuen Rebsorten dar. Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass man nicht erst auf die ersten Trauben warten muss, um die Weinqualität zu beurteilen. Bereits bei den Sämlingen kann man mit der Selektion beginnen. Ohne diesen Test müsste man mindestens drei bis vier Jahre warten, bis die ausgebauten Weine verkostet und bewertet werden können. Durch die frühe Auslese sparen die Züchtenden nicht nur Zeit, sondern auch Arbeitskosten und Anbauflächen ein. Im Wettlauf mit Klimawandel und Krankheitserregern ist das besonders wichtig.

Pflanzenforschung.de: Worin besteht die größte Herausforderung dabei?

Viel Zeit ihrer Forschungsarbeit verbringt Lena Frenzke am Computer – oben bei der Programmierung eines Pipettierrobotors, unten bei der Datenanalyse mit ihren Kolleginnen Dr. Anja Wenke (links) und Dr. Julia Naumann (rechts).

Bildquelle: © Julia Naumann (oben), © TU Dresden (unten)

Lena Frenzke: Im Laufe der Zeit haben unsere fünf Projektteams riesige Datenmengen zusammengetragen. Die größte Herausforderung besteht nun darin, die vielfältigen Datentypen miteinander zu kombinieren und diejenigen Ergebnisse auszuwählen, die für die Verbesserung der Modelle am besten geeignet sind. Dabei müssen die Daten so verknüpft werden, dass sie möglichst genau das extrem komplexe Merkmal der Weinqualität vorhersagen.

Pflanzenforschung.de: Und welche Erfolge konnten Sie und das Team schon erzielen?

Lena Frenzke: Kürzlich haben wir einen Bereich im Erbgut identifiziert, der ausschlaggebend für den Beginn der Reife ist. Dieser auch Véraison genannte Prozess ist entscheidend für die Weinqualität, da zu diesem Zeitpunkt wichtige Stoffwechselprozesse in den Beeren einsetzen. In dem Chromosomenabschnitt, der maßgeblich mit der Véraison verknüpft zu sein scheint, liegt ein Gen für einen Transkriptionsfaktor. Dieser nimmt wahrscheinlich eine Schlüsselrolle bei der Regulation der Reife ein. Unsere Ergebnisse sind so vielversprechend, dass wir sie im Fachjournal Plant Physiology veröffentlicht haben.

Insgesamt haben wir durch unsere Arbeiten zur Genotypisierung eine hochdichte genetische Karte mit 20.000 Markern zur Verfügung, die daraufhin untersucht werden, mit welchen Merkmalen sie verknüpft sind.

Pflanzenforschung.de: Und ist die Qualität der Weine in den verschiedenen Jahren stabil?

Der Beginn der Reife ist entscheidend für die Weinqualität. Hier zu sehen sind reife Beeren von Calardis Blanc, einer PiWi-Sorte und Nachkomme der ursprünglichen Test-Kreuzung.

Bildquelle: © Tamara Worzewski / PLANT 2030

Lena Frenzke: Die Qualität der Weine fällt natürlich jedes Jahr unterschiedlich aus. Doch interessanterweise zeigen die Reben, die in einem Jahr die besten Weine hervorbringen, auch in anderen Jahren immer wieder Spitzenleistungen. Gleichzeitig bleiben die Reben, die minderwertige Weine produzieren, konstant in der Gruppe der weniger guten. Die Qualität der Reben ist also ein Stück weit berechenbar. In der Züchtung könnten daher in Zukunft frühzeitig Reben mit geringen Geschmackserwartungen für den Wein aussortiert werden.

Unsere Forschungsergebnisse sind aber nicht nur für die Züchtung, sondern auch den Anbau relevant. Wenn im Weinbau Rebstöcke erneuert oder sogar gegen neue Sorten ausgetauscht werden, handelt es sich um eine langfristige Investition mit hohem Risiko. Daher ist es entscheidend, dass die neuen Reben stabil hohe Qualitäten liefern. Es gibt jedoch auch noch ganz andere Ansätze, um das finanzielle Risiko im Pflanzenbau zu reduzieren.

Pflanzenforschung.de: Welche zum Beispiel?

Lena Frenzke: Ich persönlich finde die Idee der gemeinschaftsgetragenen Landwirtschaft inspirierend und bin selbst Mitglied in einer Solawi. Das steht für Solidarische Landwirtschaft. Hier teilen alle Mitglieder die Kosten und das Risiko der landwirtschaftlichen Produktion. Das schafft nicht nur Planungssicherheit für die Erzeuger, sondern eröffnet auch Freiheiten in der Praxis. Neue Sorten auszuprobieren oder nachhaltige Anbaumethoden zu testen, wird so einfacher möglich.

Die Lebensmittel, die auf diese Weise produziert werden, sind frisch vom Feld und tragen zu einer nachhaltigen Ernährung bei. Durch die aktive Teilnahme lernt man auch die durchaus harte landwirtschaftliche und gärtnerische Arbeit zu schätzen und erkennt den besonderen Wert der erzeugten Nahrungsmittel.

Natürlich kann dieser Ansatz für die landwirtschaftliche Produktion ebenso von fortschrittlichen Zuchtmethoden und verbesserten Sorten profitieren.

Pflanzenforschung.de: Vielfalt spielt auch bei einem anderen Projekt eine große Rolle, an dem Sie beteiligt sind: Die Pflanzensammlung der Herrnhuter Brüdergemeine.

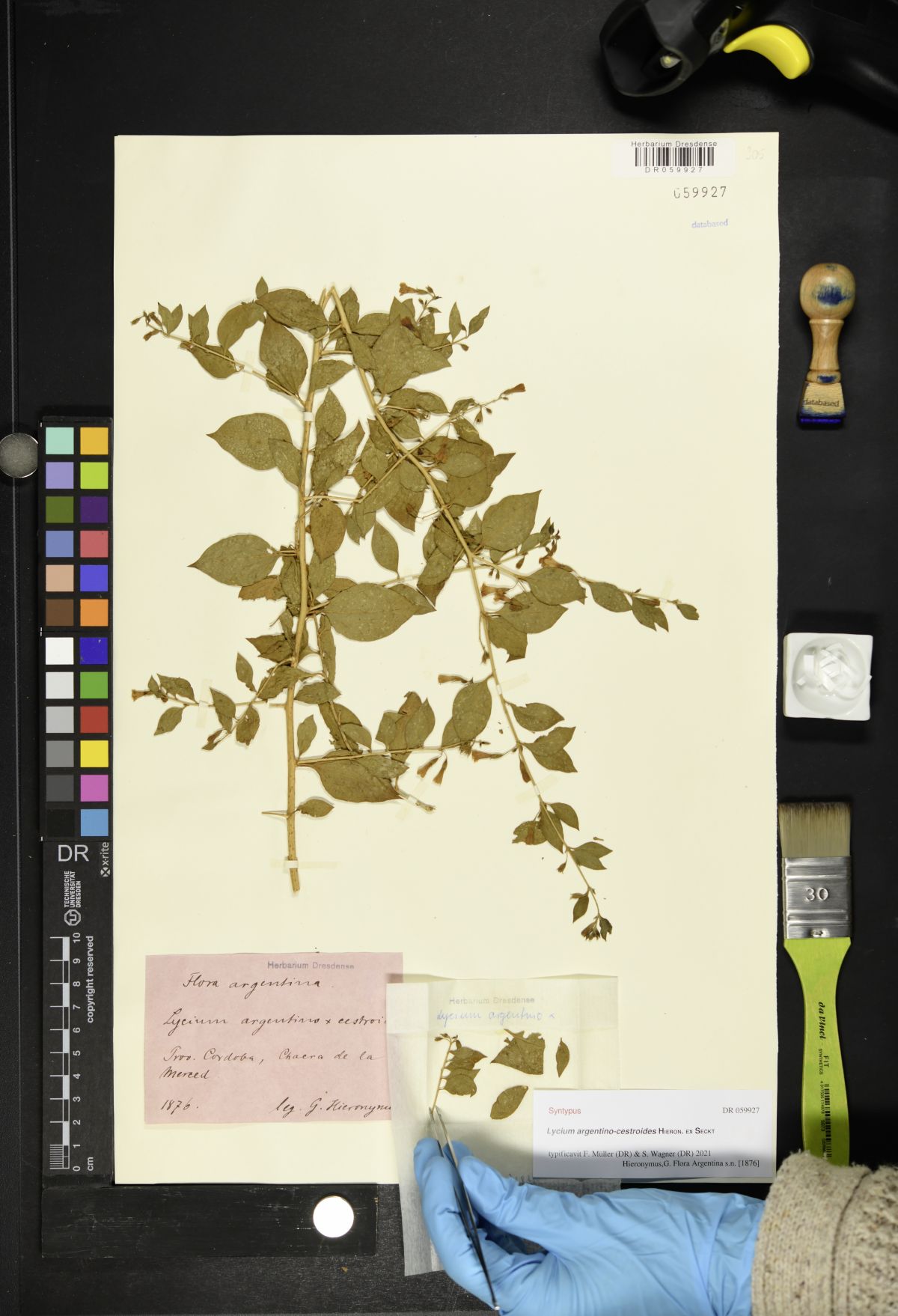

Ein Herbarium ist auch ein „Archiv der Biodiversität“. Dieses Bild der Projektleiterin Dr. Sarah Wagner schaffte es sogar in die Top 10 unseres Fotowettbewerbs. Link siehe Quellenangabe unten.

Bildquelle: © Dr. Sarah Wagner

Lena Frenzke: Ja genau. Das Thema ist anders, aber auch hier geht es letztendlich um Daten und ihre Abfragen. Der Ausgangspunkt dieses Projektes liegt im Herbarium der TU Dresden. Dort befindet sich eine kleine Teil-Sammlung gepresster Pflanzen. Einige der Herbarbelege sind über 250 Jahre alt und wurden im 18. Jahrhundert von Mitgliedern der Herrnhuter Brüdergemeine gesammelt. Die meisten stammen aus der Umgebung von Barby in Sachsen-Anhalt, aber einige Belege sogar aus Grönland, Indien und Nordamerika.

Das Besondere ist, dass bei Recherchen ein Exkursionstagebuch gefunden wurde. Dieses Tagebuch gibt uns einzigartige Einblicke in die botanische Sammeltätigkeit jener Zeit und nimmt immer wieder direkt Bezug zu den Herbarbelegen. Mithilfe von Methoden der „Digital Humanities“ wandeln wir die Inhalte dieses Tagebuchs in abfragbare Daten um. Dadurch können wir virtuelle Verbindungen zu anderen Quellen herstellen, wie beispielsweise den entsprechenden Herbarbelegen.

Das Projekt wird seit letztem Sommer vom BMBF gefördert und ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Botanik der TU Dresden und dem Interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung in Halle. Insgesamt sind viele Forschende aus verschiedenen Disziplinen beteiligt.

Pflanzenforschung.de: Wie würden Sie diese interdisziplinäre Zusammenarbeit beschreiben?

Lena Frenzke: Ich finde es großartig, die unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Durch das Projekt bin ich in Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen aus den Geschichtswissenschaften, Theologie und Sprachwissenschaften gekommen. Es ist faszinierend, wie viele Informationen in historischen Texten, aber eben auch Herbarbelegen, stecken, wenn man gemeinsam darauf blickt.

Weil wir alle aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen kommen, arbeiten wir stetig an gemeinsamen Forschungspraktiken. Und daraus entsteht eine Bereicherung, die weit über das Projekt hinaus wirkt.

Pflanzenforschung.de: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für Ihre Vorhaben!

Im Text verlinkte Studie von Lena Frenzke:

Frenzke, L., Röckel, F. et al. (2024): Genotyping-by-sequencing-based high-resolution mapping reveals a single candidate gene for the grapevine veraison locus Ver1, Plant Physiology, kiae272 (14. Mai 2024) doi: 10.1093/plphys/kiae272

Zu den Bildern unseres Fotowettbewerbs, die im Interview gezeigt sind:

Highlights des Blattgeflüster Fotowettbewerbs 2023

Zur Forschung an der Pflanzensammlung der Herrnhuter Brüdergemeine:

Verbundprojekt „Naturforschung und protestantische Mission“

Zum Weiterlesen auf Pflanzenforschung.de:

Titelbild: Dr. Lena Frenzke entwickelt Marker zur Weinqualität neuer widerstandsfähiger Sorten – und möchte so einen Beitrag für einen umweltverträglichen Weinbau leisten. Bildquelle: © Eyk Deutschmann