Referenzgenom erstellt

Die Geschichte der Arabica-Bohne

Ein internationales Forschungsteam hat ein hoch annotiertes Referenzgenom von Caffea arabica erstellt. (Bildquelle: © University at Buffalo)

Hoch annotierte Referenzgenome von Coffea arabica und den evolutionären Vorfahren der populären Kaffeesorte gewähren tiefere Einblicke in die Domestikation des Kaffees. Außerdem gibt die Analyse Hinweise, wie resistentere Sorten gezüchtet werden können.

Mehr als jede zweite Person, die Kaffee trinkt, verdankt ihren Genuss einem Ereignis, das sich vor rund 600.000 Jahren in den Wäldern Äthiopiens ereignete: Damals kreuzten sich auf natürliche Weise die Kaffeesorten Coffea eugenioides (Eugenioides) und Coffea canephora (Robusta) und es entstand Coffea arabica (Arabica) - jene Pflanze, deren Bohnen heute rund 60 Prozent des Kaffee-Weltmarkts ausmachen. So lautet eine der Erkenntnisse, die ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Universität Leipzig jetzt anhand des bislang wohl hochwertigsten Referenzgenoms der beliebten Kaffeesorte gewonnen hat.

Hohe Kolinearität der Teilgenome mit ihren Vorfahren

Um das Referenzgenom zu erzeugen, haben die Pflanzenforscher:innen sowohl die Genome moderner Vertreter der beiden diploiden Vorgänger als auch eine dihaploide C.-arabica-Akzession auf Chromosom-Level assembliert. Dabei zeigte sich, dass die Genomstrukturen der elterlichen und der korrespondierenden Teilgenome weitgehend übereinstimmen.

Die elf mittels Hi-C-Scaffolding assemblierten Chromosomen von C. canephora umfassten 672 Megabasen, die von C. eugenioides 645 Megabasen und die 22 Chromosomen von C. arabica zählten zunächst 1088 Megabasen. Ein kombinierter Ansatz aus HiFi und Hi-C-Scaffolding erhöhte die Zahl der Basen schließlich auf 1198 Megabasen, von denen 1192 Megabasen auf den Pseudochromosomen verortet werden konnten.

Coffea arabica: 69.314 annotierte Gene

C. canephora wies mit 67,5 Prozent einen höheren Anteil an Transposons auf als C. eugenioides (59,7 %). Vor allem Long Terminal Repeats erklärten den Unterschied. Die beiden Teilgenome von C. arabica unterschieden sich mit 63,1 bzw. 63,9 Prozent deutlich weniger – ein möglicher Hinweis auf homöologen Austausch. Auf eine extrem umfangreiche Aktivierung mobiler Elemente infolge der einstigen Allopolyploidisierung von C. arabica - einen sogenannten genomischen Schock, wie sie etwa bei Tabak stattgefunden hat - gab es keine starken Hinweise.

Insgesamt konnte das Team 28.857 Gene für C. canephora, 32.192 Gene für C. eugenioides und 69.314 Gene für C. arabica annotieren. Damit erreichte die Annotation für Arabica eine Vollständigkeit von 97,3 Prozent.

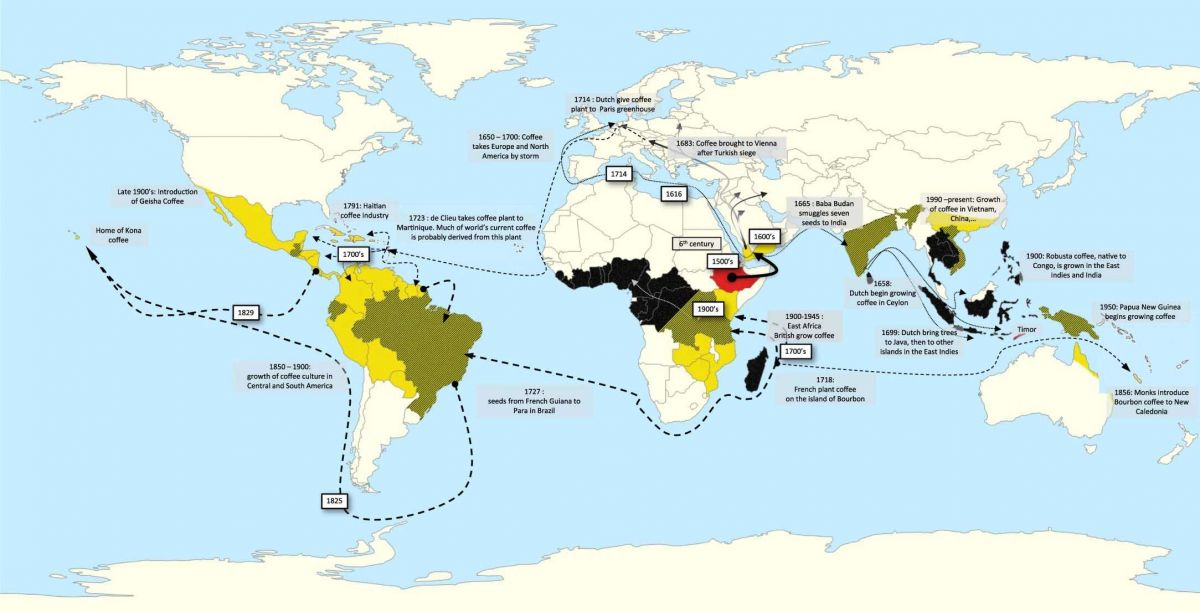

Gelb: aktueller Anbau von Coffea arabica; schwarz: aktueller Anbau von C. canephora; schwarz/gelb schattiert: aktueller Anbau beider Arten. Durchgehende Linien über dem Nahen Osten: frühe Verbreitung des Kaffeekonsums; gestrichelte Linien: Hauptrouten der Bourbon-Sorte; gepunktete Linien: Hauptrouten der Typica; Äthiopien (das Ursprungszentrum der Arabica) und die Insel Timor (der Ursprung der Timor-Hybride) sind rot eingefärbt. Die Karte wurde nach einem gemeinfreien Original von Wikimedia commons verändert.

Bildquelle: © Salojärvi, J., et al. / Wikipedia, CC-BY-4.0

Ursprung vor mindestens 29.000 Generationen

Um die Evolutionsgeschichte dieser wichtigen Kaffeesorte zu verstehen und Ansätze für die künftige Züchtung neuer Arabica-Sorten zu identifizieren, sequenzierte das Team Genome von insgesamt zwei Eugenioides-Akzessionen, drei Robusta-Akzessionen und 41 Arabica-Akzessionen, darunter mehrere Wildakzessionen sowie eine aus dem 18. Jahrhundert, die Carl Linnaeus seinerzeit verwendete, um die Art zu benennen.

Nach ihrer Entstehung vor mindestens 29.000 Generationen durchlebte die Arabica-Population ein jahrtausendelanges Auf und Ab infolge von Warm- und Kaltperioden der Erde. Ende des 15. Jahrhunderts begann im Jemen die Domestikation, die sich bis zum 18 Jahrhundert bis in die Karibik ausbreitete. Dort, auf der heutigen Insel Réunion, wuchs die Arabica-Pflanze, auf deren Nachkommen die heutigen Bourbon-Kultivare zurückgehen.

Geringe genetische Vielfalt bei Wild- und Kulturakzessionen

Aufgrund dieser und zwei weiterer genetischer Flaschenhälse sowie ihres allotetraploiden Ursprungs weist C. arabica eine besonders geringe genetische Vielfalt auf. Nicht zuletzt deshalb kann die Pflanze nur in wenigen Regionen der Welt gedeihen und ist anfällig gegen zahlreiche Krankheiten. 1927 entstand auf Timor eine Hybridlinie aus C. arabica und C. Canephora, die gegen Kaffeerost resistent ist. Zahlreiche heutige Arabicas enthalten Introgressionen dieser Hybridlinie, was ihre Resistenz verbessert, jedoch die Trinkqualität beeinträchtigt. Diese als Robusta bekannte Sorte wird deshalb vor allem für Instantkaffee verwendet.

Anders als bei vielen Kulturpflanzen wie Mais oder Weizen wurde Kaffee in seiner Geschichte wohl wenig gezielt gekreuzt und vor allem einfach die Sorte angebaut, die den Menschen gut schmeckte. Diese heute noch kultivierten Sorten und die übrigen Wildakzessionen haben ihren letzten gemeinsamen Vorfahren vor etwa 30.000 Jahren. Der Große Afrikanische Grabenbruch markiert die geografische Trennlinie. Die letzten vereinzelten natürlichen Kreuzungen der heutigen Sorten mit Wildakzessionen datieren die Forscher auf das Ende der afrikanischen Feuchtperiode vor 8000 bis 9000 Jahren.

Region mit Resistenzgenen identifiziert

Die heutige effektive Populationsgröße der kultivierten Arabica-Pflanze wird auf 10.000 bis 50.000 Individuen geschätzt. Die effektive Populationsgröße beschreibt eine idealisierte Population mit der gleichen genetischen Drift wie in der tatsächlichen Population. Damit ist sie zugleich ein Maß für die Überlebensfähigkeit der Art. In der Praxis bedeutet diese geringe effektive Populationsgröße von C. arabica, dass aufgrund der geringen genetischen Vielfalt schon einzelne Krankheitserreger oder auch der Klimawandel die Population stark gefährden könnte. Pflanzenzüchter haben deshalb immer wieder versucht, die Kreuzung aus C. arabica und C. canephora zu reproduzieren. Das neue Arabica-Referenzgenom liefert nun einen weiteren Ansatzpunkt für resistente Sorten: Die Forscher konnten eine Region ausfindig machen, in der Mitglieder der RPP8-Resistenzgenfamilie liegen sowie CPR1, ein allgemeiner Regulator von Resistenzgenen.

Mit Blick auf die weitere Züchtung liefern die Referenzgenome der drei Kaffeesorten ein ambivalentes Ergebnis: Einerseits ist es ernüchternd, dass bereits die Wildakzessionen aufgrund der evolutionären Flaschenhälse genetisch recht verarmt sind und daher wenig Potenzial bieten. Andererseits sorgt die hohe Kolinearität der beiden Teilgenome mit ihren Vorfahren dafür, dass Introgressionen interessanter Merkmale leichter möglich sein sollten.

Die Referenzgenome sind frei verfügbar. Erst im Januar 2024 hatte zudem eine andere Arbeitsgruppe in Nature Communications ebenfalls ein Referenzgenom für Coffea arabica veröffentlicht.

Quelle:

Salojärvi, J., et al. (2024): „The genome and population genomics of allopolyploid Coffea arabica reveal the diversification history of modern coffee cultivars.“ In: Nature Genetics, 56, 721-731 (15. April 2024). doi: 10.1038/s41588-024-01695-w.

Zum Weiterlesen auf Pflanzenforschung.de:

- Klimaresistenter Kaffee - Neues Referenzgenom der Arabica-Kaffeepflanze ist eine Schatzkarte für Züchter

- Wiederentdeckter Schatz - Ein Wildkaffee als Retter in der Klimakrise?

- Die Zukunft der Kaffeeproduktion beginnt heute - Wie das Klima den Kaffeeanbau beeinflussen wird und dieser wiederum das Klima

Titelbild: Ein internationales Forschungsteam hat ein hoch annotiertes Referenzgenom von Caffea arabica erstellt. (Bildquelle: © University at Buffalo)