Projekt p-epBar

Auf dem Weg zum Pan-Epigenom der Gerste

Im Projekt p-epBar soll das Pan-Epigenom der Gerste entstehen. (Bildquelle: © michael / Flickr/Wikipedia, CC BY 2.0)

Genomische DNA kann sogenannte epigenetische Modifikationen aufweisen, die einzelne Gene oder Genbereiche an- oder abschalten. Das Projekt p-epBar will von zahlreichen Gerste-Genotypen diese Modifikationen erfassen. Daraus lässt sich das Pan-Epigenom der Gerste ableiten, also einen Katalog aller möglichen epigenetischen Muster im Genom von Gerstenpflanzen.

„Wie die Gene reguliert werden, ist nur zum Teil in der DNA-Sequenz festgelegt, vieles wird durch Modifikationen der DNA erreicht“, erklärt Professor Nils Stein vom Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK).

Epigenetische Veränderungen im Gerstengenom sollen letztendlich mit wichtigen agronomischen Eigenschaften der Gerste in Verbindung gebracht werden.

Bildquelle: © Nils Stein / IPK

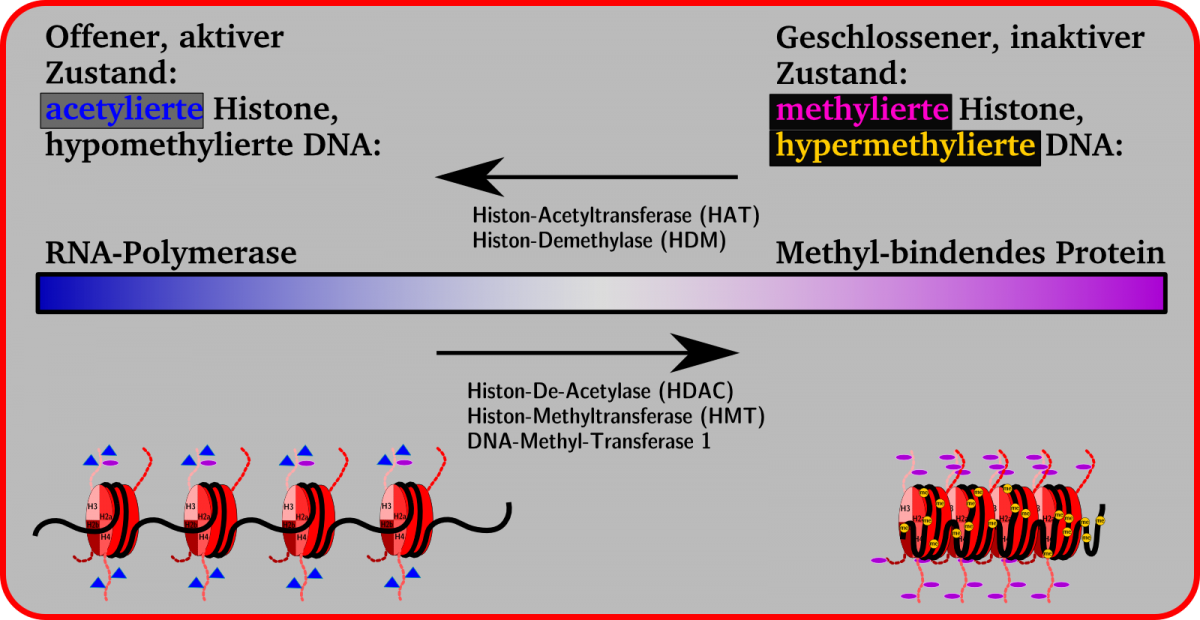

Denn eine Möglichkeit, wie Gene in einem Organismus ausgeschaltet werden können, ist die Methylierung einzelner DNA-Basen. Solche epigenetischen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Eigenschaften von Pflanzen wollen die Forschenden hinter dem Projekt p-epBar besser verstehen.

Dass überhaupt Bereiche im Genom mittels epigenetischer Veränderungen stillgelegt werden, war wahrscheinlich zunächst ein Abwehrmechanismus gegen genomische Parasiten. Denn repetitive DNA-Elemente wie Transposons oder Retrotransposons, die selbstständig und unkontrolliert durch das Genom springen und sich dabei vervielfältigen, können großen Schaden anrichten. Inzwischen dienen epigenetische Modifikationen jedoch auch dazu, genau zu regulieren, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Organ bestimmte Gene aktiv werden.

Bisher ist das Epigenom für die meisten Pflanzenarten unerforscht. „Wir wollen besser verstehen, wie epigenetische Muster zur Genregulation beitragen und damit die Eigenschaften von Pflanzen beeinflussen“, erklärt der Molekulargenetiker. Ein einzelnes Epigenom, also das spezifische epigenetische Muster einer Pflanzenlinie allein hätte nur eine geringe Aussagekraft, weil die epigenetischen Unterschiede zwischen den Linien innerhalb einer Art sehr groß sein können.

Nils Stein möchte daher für die Gerste (Hordeum vulgare) ein Pan-Epigenom erstellen. Mit dem Begriff Pangenom bezeichnet man die Gesamtheit aller Gene, oder allgemeiner, die Gesamtheit aller nichtredundanten Genomsequenzinformationen für alle Vertreter einer Spezies. Das Pan-Epigenom will analog dazu die Gesamtheit aller epigenetischen Veränderungen am Genom innerhalb einer Art abbilden. „Bisher ist das eine Black-Box“, sagt Stein.

Die Projektpartner und das übergeordnete Ziel

- Prof. Nils Stein, Genomik Genetischer Ressourcen, Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)

- Dr. Martin Mascher, Domestikationsgenetik, Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK)

Die Arbeitsgruppe um den Molekulargenetiker Nils Stein führt die Experimente an den Gerstenpflanzen durch. Sein Kollege Dr. Martin Mascher, Bioinformatiker und Mathematiker, betreut die bioinformatische Analyse und Aufbereitung der Daten.

Einfluss von Methylierung und Acetylierung auf die Konformation des Chromatins und Enzyme für die Einführung und Aufhebung von epigenetischen Veränderungen.

Bildquelle: © Bernhard Klein / Wikipedia, CC BY-SA 3.0 de

Ziel ist es, am Ende ein Pan-Epigenom der Gerste zu erstellen, das mittelfristig auch praktische Erkenntnisse für die Pflanzenzüchtung bringen könnte. Denn epigenetische Veränderungen haben einen bedeutenden Einfluss auf fundamentale agronomische Eigenschaften, so spielt DNA-Methylierung eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der Blühinduktion und des Blühzeitpunkts. Solche DNA-Modifikationen haben einen Einfluss darauf, ob regulatorische Sequenzen zugänglich sind für Transkriptionsfaktoren - Eiweißmoleküle, die die Genexpression in der Zelle steuern. Variierende strukturelle Veränderungen in der DNA-Sequenz können somit Einfluss auf die entwicklungsabhängige Steuerung der Genaktivität haben. Die Katalogisierung struktureller Variationen im Pangenom und deren Einfluss auf die Aktivität der Erbinformation liefert somit ein vertieftes Wissen, auf dessen Basis Züchter:innen in Zusammenarbeit mit Genomforschern vorteilhafte Varianten im Zuchtprogramm auswählen und nutzbar machen können.

Das Vorgehen

Video: Das Projekt p-epBar basiert wesentlich auf den Vorarbeiten des ebenfalls durch das BMBF geförderten Projektes SHAPE.

Videoquelle: © Pflanzenforschung.de

p-epBar baut wesentlich auf den Ergebnissen des ebenfalls durch das BMBF geförderten Projektes SHAPE auf. Dieses Projekt machte die vollständigen Sequenzen von 20 sehr unterschiedlichen Gerstengenomen, eine erste Version des Gerste-Pan-Genoms, verfügbar. Zehn dieser Genotypen wurden nun ausgewählt, um auch das Pan-Epigenom der Gerste zu ermitteln.

Gegenstand der Untersuchung ist junges Blattgewebe von Gerste-Keimlingen. Aus ihnen isoliert Steins Arbeitsgruppe die genomische DNA. Dann werden alle Basen, die methyliert sind, mit Hilfe einer chemischen Reaktion umgewandelt. Anschließend sequenzieren die Forschenden sowohl die behandelte als auch die unbehandelte DNA. Beim Vergleich der Sequenzen kann man erkennen, an welchen Orten das Genom methyliert war.

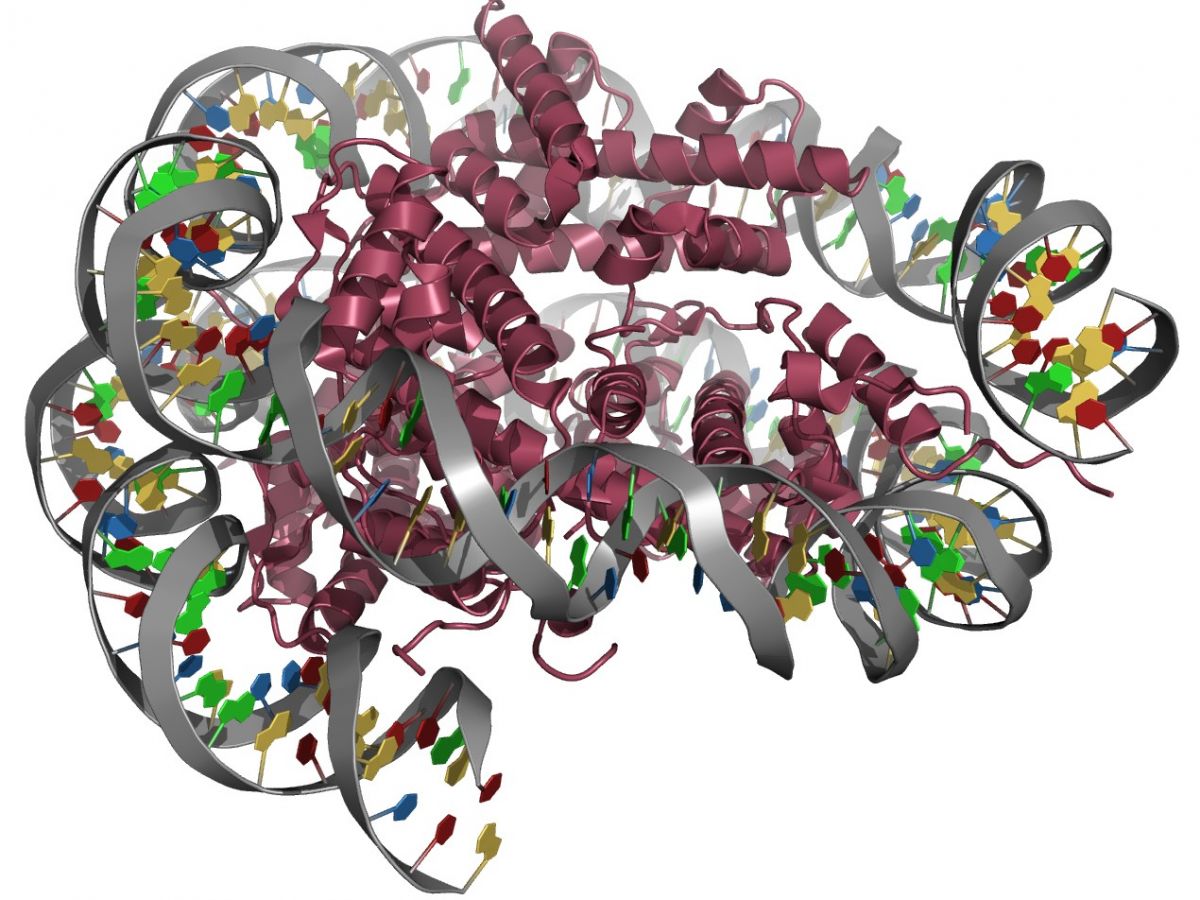

Struktur eines Nukleosoms mit Histonen. Die Enden der Histone sind für epigenetische Modifizierung verfügbar: Methylierung, Acetylierung oder Phosphorylierung. Dadurch wird die Verdichtung oder Ausdehnung des Chromatins beeinflusst.

Bildquelle: © Cedric R. Clapier et all: "Structure of the Drosophila nucleosome core particle highlights evolutionary constraints on the H2A-H2B histone dimer". Proteins 71 (1): 1-7. DOI:10.1002/prot.21720. Gemeinfrei.

Neben den DNA-Methylierungen untersucht seine Arbeitsgruppe auch Histon-Modifikationen. Histone sind wie Spulen (Nukleosomen), um die der lange chromosomale DNA-Faden „gewickelt“ wird. Veränderungen an den Histonen beeinflussen ebenfalls, ob Gene aktiv oder inaktiv sind. Mit Hilfe einer speziellen Sequenzierungsmethode (ChIPseq) sollen bis zu sieben unterschiedliche Histon-Modifikationen analysiert werden, welche an der Aktivierung oder Inaktivierung von DNA-Bereichen beteiligt sind. Außerdem wird parallel dazu die frei zugängliche, offene DNA sequenziert (ATAC-seq).

Ausblick

„In diesem Projekt können wir nur einen ersten Eindruck gewinnen“, sagt Stein. „Sobald wir das Methodenspektrum festgezurrt haben, wollen wir zum Beispiel Veränderungen des Epigenoms beim Übergang von vegetativer zu generativer Phase überprüfen.“. Wintergetreide, wie Winterweizen oder Wintergerste, braucht einen Kältereiz, bevor es diesen Phasenwechsel vollzieht. Epigenetische Veränderungen spielen bei diesem Vorgang, zumindest in Modellpflanzen, eine wichtige Rolle.

Auch der Einfluss weiterer abiotischer Stressfaktoren interessieren das Team um Stein und Mascher. „Diese können in diversen Gerstesorten zu unterschiedlichen Reaktionen führen, denen differentielle Genregulation zugrunde liegt, die wiederum durch epigenetische Veränderungen beeinflusst werden könnten“, erklärt Stein.

Zum Weiterlesen auf Pflanzenforschung.de:

- Interview mit Martin Mascher – Über Pangenome, Alpha-Fold und Delfin-Hafer

- Diversität erfassen und praktisch nutzen – Das Projekt „SHAPE“ erforscht das Pangenom der Gerste

- Vielfalt wird sichtbar – Pangenome von Weizen und Gerste ebnen den Weg für die nächste Generation neuer Sorten

Titelbild: Im Projekt p-epBar soll das Pan-Epigenom der Gerste entstehen. (Bildquelle: © michael / Flickr/Wikipedia, CC BY 2.0)